立足当下也要瞄准“明天”

前段时间,一名高三学生家长给我转来她孩子在QQ发的一条动态:“在这深感疲惫的几天里,我又想起了高一班主任曾讲过的‘山再高,往上攀,总能登顶;路再长,走下去,定能到达’,我相信自己这条小咸鱼一定能够翻身。”高一时的心理健康教育在高三时还在引导着学生自我教育,让我感触很深。

善聚心光,努力为学生全面健康发展打造一副坚韧的铠甲,帮助他们扛得起责任,经得起风浪,走得过坎坷,微笑前行,遇见更好的自己,是所有教育者的追求。

回眸学校今年的心育探索,有几点体会与各位教育同仁交流。

第一,只有理念科学、稳固,才能建好学校心理健康教育这座“大厦”。我们全面分析学生特点,明确了“洋溢容颜上的自信明朗、融入血液里的骨气坚强、打造灵魂中的信念梦想、丰盈大脑内的知识海洋和家人永远牵挂的身心健康”的精神目标理念,以此牵引学校育人管理全过程,为学生终身贯通式发展赋能。这一基本理念从缝补心理伤口的问题视角,切换到了提升学生心理健康素养的发展视角,培养学生自我认同、自动续航、共情他人等心理品质,瞄准明天。

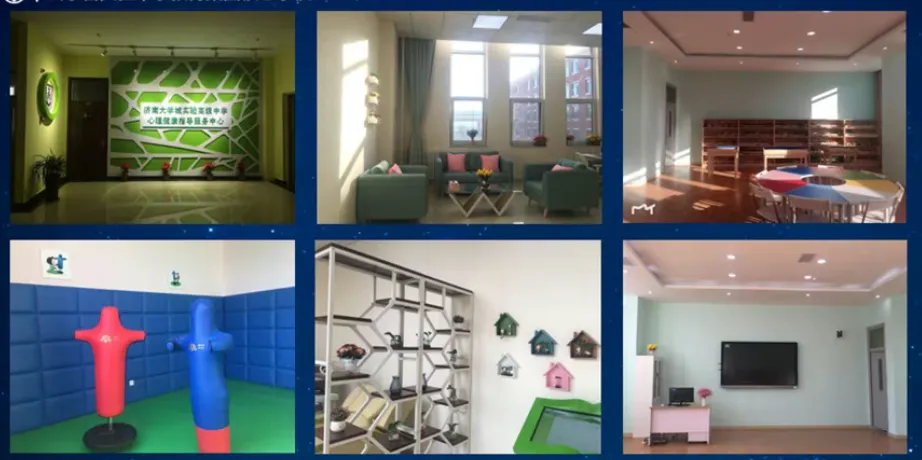

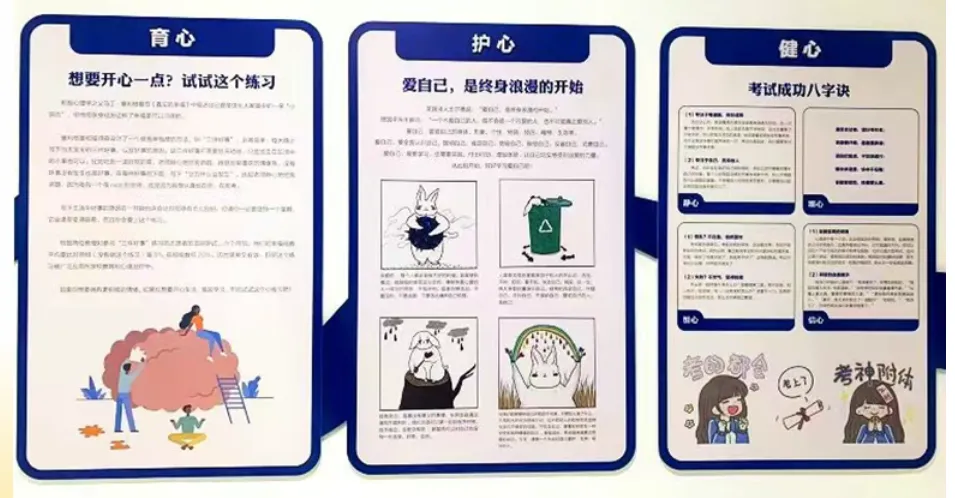

第二,心理健康教育不是面向个别学生的心理咨询室,而应面向全体学生,以系统化的课程点亮学生的精神世界。我们构建了心育特色课程群,有普适性、发展性、补救性课程,还有跨学科融合式、全环境沉浸式、家庭教育素养课程等。这些课程都建构了系统的理论架构、实践体系、课程设计、反馈机制等,比如,实践体系突破了传统的课堂式推进、书本式学习,让学生亲自参与电子班牌、餐厅、学校官方微信公众号等建设,沉浸式地营造全场域心理文化。

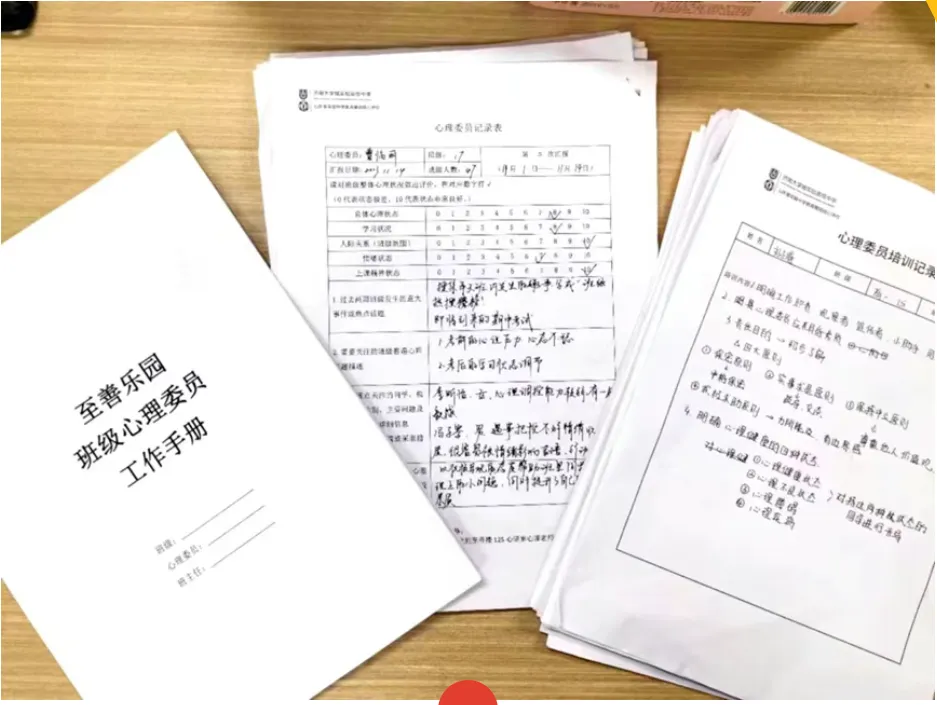

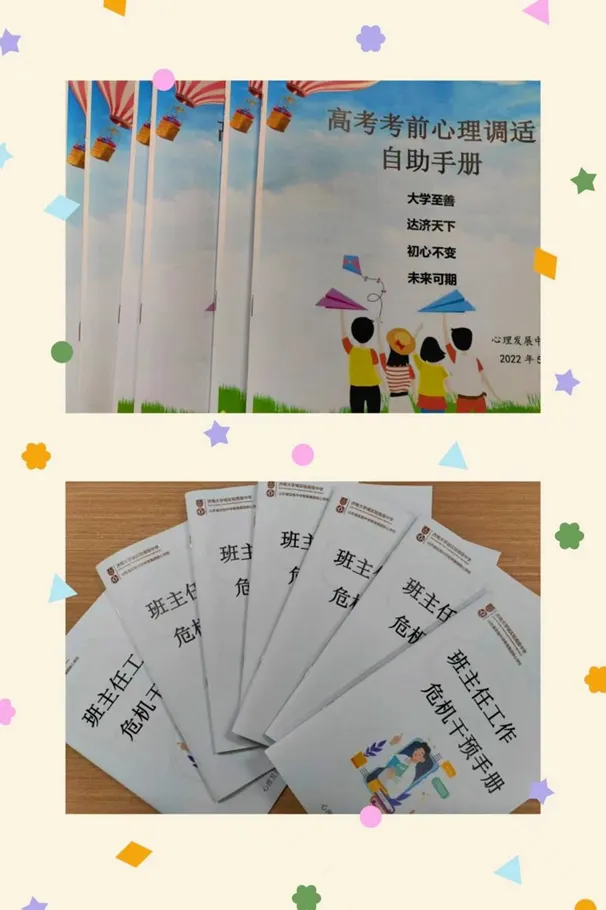

第三,心理教育不是心理教师的孤军奋战,而应各方握指成拳。我们建立了校长领航、专家示范、专职精深、全科覆盖、朋辈互助的五级心育团队。按照惯例,今年,我面向学生、家长讲授了生涯规划课、家庭素养提升课;我们聘请了心理学专家为心育导师,面向师生、家长开展系列化心育课程;专职心理教师专人专项负责年级心育工作,随时开展专业化疏导;全体教师参加学科渗透心育能力主题提升专项培训,在谈心、家访中落实“全员导师制”;培训班级“心灵使者”,发挥好同学之间天然的互助优势。

第四,建立健全精细的学生心育机制,是规范有序、精准发力的基本保障。今年,我们不断完善“学校—年级—班级—宿舍”四级网络预警制度,探索“预约—咨询—追踪—回访”的闭环干预流程制度,对全体学生开展四次心理测评和心理危机个案排查,建立心理关怀学生一生一档表,联合班主任、家长、年级主任,对个别学生开展形式多样、或明或暗的四方会谈,持续追踪。这样的机制效果很明显,开头提到的那个学生,就是制度精细化的体现。

第五,简单化的说教不符合心理发展的转变规律,沉浸式心理活动才是良方。当然,如果活动“零打碎敲”也不行,必须经过科学设计,常态化开展。经过多年的探索,今年,我们的户外团辅、微笑打卡、心理园游会、爱自己作品展等特色心育活动都已经依托于课程定期开展,确保了每个学生都被心光“普照”,引领他们释放学业压力,提升幸福感。

心理健康教育要做到眼中有人,持续发力,不断创新服务师生的工作模式,立足当下也要瞄准学生的明天,努力培养学生积极、可持续发展的心理品质。

【政策背景】2023年5月,教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》,提出“五育并举促进心理健康”等八项主要任务。

审核|王丽

编辑|何青波

校对|许家源

核发|刘威 徐成周

打印

打印 关闭

关闭